【家长学校】经典书籍共读《打击孩子的话,拯救孩子的话》第三章:“加油”会破坏孩子的积极性

书评重塑:第三章“加油”会破坏孩子的积极性——当鼓励变成压力,我们该怎么做?

“加油”——这句看似充满鼓励的话,你是不是也经常挂在嘴边?孩子写作业:“加油啊!”考试临近:“加把劲!”比赛前夕:“冲冲冲!”

但这本《打击孩子的话,拯救孩子的话》第三章告诉我们,不是所有的“加油”,都能点燃孩子的斗志。有时候,它反而会让孩子感到:“我还不够好”“我不被认可”。

一个真实的故事:“加油”的背后,是孩子心底的失落直人从小生活在父母长期争吵的家庭中,母亲对父亲不屑一顾,也常常用“加油”来要求直人不断进步。

直人认真学习,成绩终于有所提升,满心期待母亲的夸奖,却被一句:“才这个分数就高兴?以后你怎么办!”当头泼冷水。

失望、沮丧,直人逐渐停止了努力。他变得沉默寡言,对生活毫无热情,最后甚至走上吸毒的道路。他不是不努力,而是觉得——再努力也没用。

“加油”有时反而伤人?

这本书用心理学的语言,为我们揭开了背后的真相:

01孩子听到的是“否定”

尤其当孩子长期得不到积极反馈时,“加油”听起来更像是在说:“你还不够好。”

02“习得性无助”在悄悄萌发

孩子一次次努力却没有成果、没有认同,最终内化为一种认知:“我怎么做都不会被肯定。”从此,他们放弃尝试,放弃希望,用游戏、逃避、甚至成瘾来麻痹自己。

03过度奖励,也会“削弱内驱力”

原本孩子是自愿帮忙、主动做事,但如果你说:“做好就给你奖励”,他们就会把“付出”变成“交换”,而不是“成长”。所以,鼓励过头,反而会让孩子更依赖外在奖赏,失去内在动力。

种下“积极性”的种子要靠尊重与陪伴

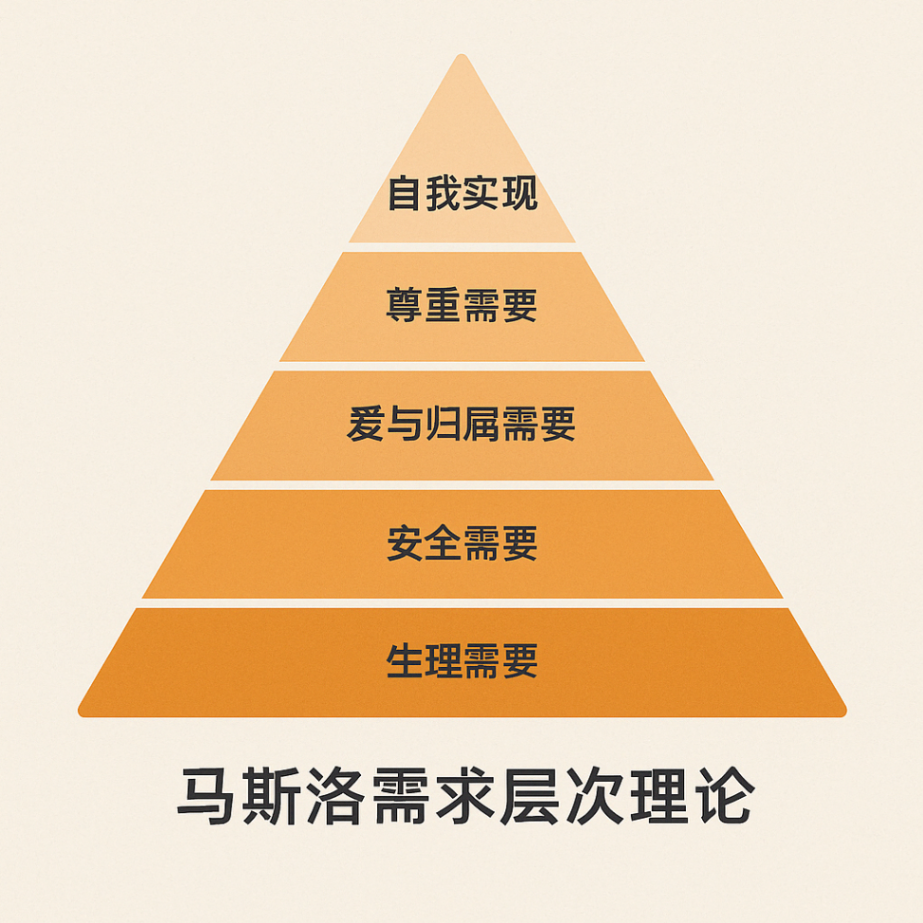

孩子的积极性来自哪里?书中用马斯洛的“需求金字塔”提醒我们:他们需要被看见、被认可、被接纳

当一个孩子觉得“我努力是值得的”、“我被尊重了”, 他的内心才会生出真正的动力。

如何正确激发孩子的积极性?

真正能激发孩子持续努力的,不是简单的一句“加油”,而是父母在细节中的理解与引导。书中提供了五个非常实用的方法,帮助我们用科学且有温度的方式,唤醒孩子内在的动力。

1.表扬过程,而不只看结果🌱

比起“考得第几”,更重要的是孩子在过程中的付出与坚持。

✔ 正确方式:“你最近每天都坚持复习,这份毅力真了不起。”

这样的肯定,不仅强化了孩子的自信,也让他们明白:努力本身就值得骄傲。

2.看见微小的努力,并及时回应👀

别忽略孩子生活中那些微小但积极的行为:哪怕只是提前打开课本、主动收拾文具,都是他们内在动力的萌芽。

✔ 及时回应:“我看到你刚刚自己坐下来开始写作业了,真棒。”

这种“被看见”的体验,会让孩子知道:原来我的改变,是有人在乎的。

3.孩子失败时,先守护情绪,再引导方向🌈

失败的时候,孩子最需要的不是分析原因,而是稳住情绪的依靠。

✔ 温和引导:“没关系,这次的失败其实是下次成功的起点。”

给予希望,比追责更能帮助孩子重拾信心。

4.用“小步子原则”拆解目标,降低心理压力🪜

如果孩子总觉得任务太大、压力太重,不妨一起将目标细分为几个小步骤:

✔ 举例说明:“这篇作文我们先写个提纲,再分三段慢慢写,你会发现其实没那么难。”

将“做不到”转变为“可以试试”,是培养积极性的重要一步。

5.找到孩子“无法努力”的真正原因🔍

有时孩子看似“懒惰”,其实可能是:不会做,不敢问担心出错,怕被责怪内心焦虑注意力难集中不要急着责备,不妨先问问:“是这题不会,还是今天心情不太好?”识别情绪背后的“真实障碍”,比简单批评更能帮助孩子跨出下一步。

孩子不是不想努力,而是需要被理解、被支持、被引导。只要我们用对方式,孩子的内在动力终将如种子般,在理解与尊重中悄然发芽。

培养“心理弹性”比“加油”更重要

孩子的成长不会永远顺利,他们总会经历挫败、失败,甚至一次次被现实撞疼。如果父母此时只是一句“加油”,孩子很容易误以为:“我必须完美,才能被接纳。”

书中提出一个非常关键的概念:“心理弹性”(Resilience)。它是一种能力,意味着在挫折之后,能迅速恢复、重拾信心、再次出发。

那么,孩子的“心理弹性”从哪里来?不是来自天生,而是来自:一次次被接纳失败的情绪;父母在他们低谷时的不放弃与陪伴;来知道“失败了也有人愿意听我说”的安全感。

比如那位曾受伤的残奥会运动员,他的母亲没有在孩子面前掉眼泪,而是一直站在他身后,用眼神传递:“你还可以再试一次。”真正的支持,不是说“你一定行”,而是在孩子跌倒后轻声告诉他:“我在这儿,陪你一起想办法。”

如何在生活中帮孩子建立心理弹性?

当孩子失败,不说“我早就告诉你了”,而是说:“这次不如意没关系,我们看看下次可以怎么做。”

当孩子不想努力时,不直接贴标签“懒”,而是一起探讨:“是因为不会?害怕?还是太疲惫了?”

当孩子跌入情绪低谷,不急着拉起,而是静静地陪着他们蹲一会儿,让他们知道:“你可以哭,但你不会是一个人。”

心理弹性,是一种“内在复原力”。它不是靠打鸡血获得的,而是靠父母日复一日的理解与信任养成的。

最好的鼓励,是让孩子相信“我做得到!”

我们不是孩子前进路上的鞭子,而是他们身边始终如一的灯塔。

✨ 所以,请记住这些更有温度的话:“我相信你已经尽力了。”“你的进步我看在眼里,真的很棒。”“有时候结果不如预期没关系,我们下次再试。”

把孩子的努力“看见”是教育最深的温柔

“加油”不是万能鼓励语,更不是取代陪伴和理解的快捷方式。真正好的语言,不是让孩子听话,而是让他们有力量。

亲爱的家长们,让我们一起,做那个愿意蹲下来、听孩子说话、懂孩子努力的大人。孩子不需要被推着跑,而是想要有人相信他能走好这条路。

下一章预告 | 第四章“要说多少次你才明白?”——会降低孩子的自我肯定感

一句话的反复责备,为何会悄悄摧毁孩子的信心?如何在提醒与批评之间找到平衡,让孩子在理解中成长,而不是在否定中沉默?

敬请期待【家长学校】下一期推送。